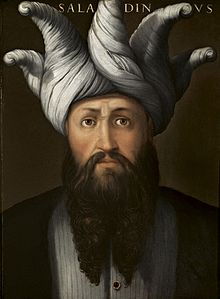

Saladin, le mythe récupéré, réscusité par l’IMA.

Une exposition à l’Institut du monde arabe à Paris ressuscite ce personnage controversé, à la fois encensé par les nationalistes arabes, récupéré par les intégristes musulmans et mythifié par les auteurs occidentaux.

Entre l’Orient et l’Occident, il y a toute une histoire d’héritage et de partage. Mais, au vu de l’actualité, il semble que les leçons du passé sont ignorées. C’est dans cette logique qu on peut inscrire l’exposition L’Orient de Saladin, l’art des Ayyubides, qu organise l’Institut du monde arabe à Paris jusqu’au 20 janvier, et qui ressuscite l’une des périodes les plus violentes et les plus enrichissantes de l’histoire des rapports entre les deux mondes, à savoir les croisades sous le règne du légendaire sultan de la dynastie des Ayyubides : Salah al-Din al-Ayyubi, connu en Europe sous l’appellation de Saladin (1138-1193).

EXOTISME, MACHIAVELISME

L’exposition coïncide avec la brûlante actualité de ce début de siècle, auquel les attentats du 11 septembre ont donné un nouveau tournant. Les similitudes entre certaines idées de Saladin et celles des mouvements islamistes, voire des nationalistes arabes, sont frappantes : guerre sainte contre les croisés, éradication du chiisme par le biais des madrasa au profit de la doctrine sunnite.D ailleurs, ce n’est pas un hasard si les mouvements islamistes radicaux font appel à son incroyable épopée pour exhorter les fidèles à sacrifier leurs vies et que l’ex-président égyptien Abd al-Nasir, dans un discours-programme, en a fait un prototype du chef attendu, le rassembleur et le rénovateur de l’unité musulmane sunnite, et par là le chef de la nation arabe. C’est aussi à cette commande, une grande fresque nationaliste, que répond le film Saladin (1963), de Youcef Chahine vis-à-vis duquel il prendra vite ses distances.

DIGNE D’ÊTRE UN CHRÉTIEN

De même, l’Occident ne lui rend pas plus justice. Au-delà de ce regard apologétique, à travers les romans qui l’évoquent, les biographies et les études qui lui sont consacrées, l’image de Saladin est restée mythique. Les croisés ont colporté en Europe l’image d un prince chevalier digne d’être un chrétien. Certains romans le présentent carrément comme étant le fils d une reine de France. L’apothéose de cette estime a failli aboutir au mariage son frère al-Adil avec une sœur de Richard Cœur de Lion.Si sa réputation d homme généreux arrive jusqu’à La Divine comédie où Dante le place, avec Averroès, dans la paix des Limbes, Walter Scott le fait vivre, sous l’ombre de Richard Cœur de Lion, dans Le Talisman (1825). Chez G. E. Lessing, c’est la théâtralisation de Saladin, avec Nathan le Sage (1779), qui permettra d’éviter la censure imposée par les luthériens dogmatiques, suite à la publication de L’Anti-Goeze (1778), écrits théologiques dans lesquels il exprimait son esprit de tolérance.Ainsi Saladin s’est retrouvé emprisonné dans l’exotisme occidental et le machiavélisme oriental. Mais qui est donc réellement cet homme dont le nom mobilise et fascine ?

ASCENSION FULGURANTE

Salah al-Din est le fondateur de la dynastie des Ayyubides, famille princière kurde dont les membres régnèrent sur l’Egypte, la Syrie, la Mésopotamie et le Yémen (1171-1193). Très jeune, il se distingue au cours de trois expéditions organisées par son oncle Nur al Din, alors prince syrien, afin de protéger le califat fatimide décadent d’Egypte contre la menace des Croisés, établis en Palestine. En 1169, après la mort de son oncle, nommé vizir du calife fatimide du Caire, Saladin relance l’économie de l’Egypte, réorganise l’armée de terre et les forces navales. En septembre 1171, il renverse les Fatimides et se proclame sultan. Il impose le sunnisme au détriment des autres doctrines musulmanes. Après la mort de Nur al-Din, en 1174, Saladin étend son pouvoir sur la Syrie et le nord de la Mésopotamie, en éliminant ses rivaux musulmans. En 1187, il déclenche la troisième croisade visant la reconquête de la ville sainte et s’empare de Jérusalem.Les chrétiens concentrent leurs efforts sur le siège d’Acre. Saladin tente vainement de dégager la ville assiégée par Richard Cœur de Lion. En 1192, Saladin signe un traité de paix avec Richard Cœur de Lion : les chrétiens reprennent possession de toute la côte de Jaffa à Tyr, et les musulmans gardent Jérusalem. Le 4 mars 1193, Saladin meurt à Damas, des suites d’une maladie fulgurante.L’historiographie musulmane, ainsi que celle d Occident, l’immortalise. Après le prophète Mahomet, il reste le plus célèbre des musulmans en Occident, pour avoir mené avec ferveur la guerre sainte et avoir nourri le rêve d unifier le monde musulman. TH/MI et Infosud Echos d’un cavalier fervent, au cœur clément L’exposition qu’organise l’IMA tente d’extraire cet esprit universel, contemporain d’Averroès, des manipulateurs islamistes et nationalistes qui n’en retiennent que le chevaleresque et, en proposer une image objective aux Européens qui le noient dans la légende. En effet, la richesse des oeuvres exposées témoigne que Saladin est, certes, un fervent cavalier d Allah, mais il est aussi chevalier qui respecte ses adversaires ; victorieux qui sait faire preuve de mansuétude ; et un monarque qui encourage les arts et la médecine. A la différence des Francs qui se sont livrés à un massacre lors de la prise de Jérusalem, en 1099, Saladin rentre vainqueur dans la ville sans carnage. Certes, il restaure les mosquées transformées en églises et purifie les murs de la ville à l eau de rose, mais il laisse les frères hospitaliers soigner les malades et exempte les plus pauvres de rançon. Son règne fut aussi un âge d’or pour les artistes et les bâtisseurs. C’est à eux que l’IMA rend hommage à travers l’exposition de plusieurs centaines d’œuvres d’art qui témoignent que Saladin oscille entre la ferveur du djihad et le djihad pour l art.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.